LA ONTOLOGIA

La ontología perteneciente a la filosofía es una parte de la metafísica que se dedica “al estudio de lo que hay”.

Puede decirse que la ontología es la investigación del ser en tanto que ser, en general, más allá de cualquier otra cosa en particular, es o existe. Así mismo, también se puede decir que es el estudio de los seres en la medida en que existen, y no en la medida en que hechos particulares obtienen de ellos una serie de propiedades particulares. Más específicamente, la ontología determina qué categorías del ser son fundamentales, preguntándose si los objetos que se encuentran en esas categorías puede ser calificados de “seres”, y en qué sentido.

Dicho de otra manera: La ontología estudia la existencia o no existencia de ciertas entidades y la manera en que se relacionan entre sí en caso de existir.

EL SER

La noción de ser es una de las más complejas que podamos encontrar en filosofía. Podemos distinguir dos usos del término "ser": un uso como verbo y otro como sustantivo. En cuanto verbo, tendría una función meramente copulativa al relacionar un sujeto con un predicado, función que, al no haber sido observada convenientemente, fue causa de muchos malentendidos. En la historia de la filosofía ha prevalecido, preferentemente, su consideración como sustantivo, como nombre abstracto, adquiriendo un valor existencial, absoluto, que ha sido objeto de distintas especulaciones metafísicas.

LOS SENTIDOS NOS ENGAÑAN

EL DISCURSO DE RENE DESCARTES

Ontología significa "el estudio del ser". Esta palabra se forma a través de los términos griegos οντος, ontos, que significa ser, ente, y λóγος, logos, que significa estudio, discurso, ciencia, teoría. La ontología es una parte o rama de la filosofía que estudia la naturaleza del ser, la existencia y la realidad, tratando de determinar las categorías fundamentales y las relaciones del "ser en cuanto ser".

Engloba algunas cuestiones abstractas como la existencia o no de determinadas entidades, lo que se puede decir que existe y lo que no, cuál es el significado del ser,

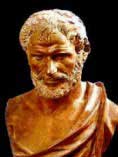

Los filósofos de la Grecia Antigua, Platón y Aristóteles estudiaron este concepto que muchas veces se confunde con la metafísica. De hecho, la ontología es un aspecto de la metafísica que busca categorizar lo que es esencial y fundamental en una determinada entidad.

La "prueba ontológica" o "argumento ontológico" es una de las pruebas o argumentos clásicos sobre la existencia de Dios, a partir de la necesidad de existencia que se Le atribuye como Ser infinitamente perfecto, empleando únicamente la razón.

En Ciencia y Tecnologías de la Información, las ontologías son clasificaciones. Se utilizan como un medio para categorizar o agrupar la información en clases.

Las ontologías se aplican también en Web Semántica y en Inteligencia Artificial para asimilar y codificar el conocimiento, definiendo las relaciones existentes entre los conceptos de un determinado dominio (un área del conocimiento).

EL SER

La noción de ser es una de las más complejas que podamos encontrar en filosofía. Podemos distinguir dos usos del término "ser": un uso como verbo y otro como sustantivo. En cuanto verbo, tendría una función meramente copulativa al relacionar un sujeto con un predicado, función que, al no haber sido observada convenientemente, fue causa de muchos malentendidos. En la historia de la filosofía ha prevalecido, preferentemente, su consideración como sustantivo, como nombre abstracto, adquiriendo un valor existencial, absoluto, que ha sido objeto de distintas especulaciones metafísicas.

En esta última acepción, como nombre abstracto, podemos considerar de un modo muy general que el ser (en singular) remite a "lo que es", a cualquier realidad individual a la que llamamos ente, y a la que consideramos un "ser", independientemente de que su existencia sea o no física, material; pero también podemos considerar que remite a lo que hace que una cosa sea, es decir, al elemento común que comparten todas las cosas que son, de las que decimos que "tienen ser", y en este sentido consideramos al ser como el fundamento último de la realidad. En este sentido, es el objeto de estudio tradicional de la metafísica, el estudio "del ser en cuanto tal", considerando que el ser es la categoría suprema de la realidad, o que es algo más que una categoría de la realidad, a la que necesariamente han de referirse todos los seres que existen.

Son muchas las interpretaciones del ser, a lo largo de la historia de la filosofía, de Parménides a Heidegger. Y también las críticas a dichas concepciones, entre las que destacan, entre otros, las de la filosofía analítica y el positivismo lógico, que consideran esas elaboraciones como el resultado de equívocos lingüísticos.

El ser no sólo se toma en el sentido de sustancia, de cualidad, de cuantidad, sino que hay también el ser en potencia y el ser en acto, el ser relativamente a la acción.

Por ser en acto se refiere Aristóteles a la sustancia tal como en un momento determinado se nos presenta y la conocemos; por ser en potencia entiende el conjunto de capacidades o posibilidades de la sustancia para llegar a ser algo distinto de lo que actualmente es. Un niño tiene la capacidad de ser hombre: es, por lo tanto, un niño en acto, pero un hombre en potencia. Es decir, no es un hombre, pero puede llegar a serlo.

De alguna manera, por lo tanto, la potencia representa una cierta forma de no-ser: no se trata de un no-ser absoluto, sino relativo, pero que es tan real como cualquier otra consideración que podamos hacer de la sustancia. Cada sustancia encierra, por lo tanto, un conjunto de capacidades o potencialidades, una cierta forma de no-ser relativo, que le es tan propia como su composición hilemórfica. Junto al ser en acto hemos de admitir, pues, el reconocimiento del ser en potencia. Por supuesto que las potencias de una sustancia vienen determinadas por la naturaleza de cada sustancia: una semilla podrá convertirse en planta y, por lo tanto, es potencialmente una planta; pero no podrá convertirse en caballo.

Que la potencia representa una cierta forma de no-ser relativo se comprende mejor con la noción de privación, a la que recurre Aristóteles para aclarar el significado de potencia. Que una sustancia tenga una determinada capacidad, o potencialidad, significa simplemente que actualmente está privada de esa forma de ser, es decir, que la privación se da en un sujeto, y no de un modo absoluto. Veremos con más detalle,en la Física, al analizar la explicación aristotélica del cambio, el modo en que una cosa viene al ser a partir de su privación.

LOS SENTIDOS NOS ENGAÑAN

Platón piensa que hay dos mundos: el mundo de las ideas (donde todo es perfecto) y el mundo de las apariencias (que es donde vivimos, es un mundo de sombras de las ideas, de imperfecciones). Como nosotros vivimos en el mundo de las apariencias, nuestros sentidos sólo pueden acceder a estas apariencias, por lo cual no podemos llegar al verdadero conocimiento (que sería el conocimiento de las ideas) por los sentidos, sino sólo por la razón.

Parménides, por su cuenta, supone que el conocimiento de la razón es superior al sensible, por lo cual si la lógica dice algo, es verdadero aunque la experiencia demuestre lo contrario. Su razón le dijo que en realidad sólo existe el ser, que es esférico, inmutable, inmóvil, etc. Su teoría le fue tan lógica, que su conclusión fue que nada existe fuera del ser, y que los sentidos nos engañan siempre.

Ese dicho que reza 'nada es lo que parece', resulta ser muy cierto. El doctor explica que "desde la filosofía se plantea que los sentidos nos engañan, pero esto tiene una base biológica. A veces, el engaño es causado por alteraciones o lesiones en los órganos (tumores), otras veces por problemas químicos o eléctricos en el cerebro (enfermedades mentales). También ocurren por el consumo de sustancias psicoactivas que alteran la percepción, como los alucinógenos".Pero y si no tienes ninguna enfermedad, ni te has metido o tomado nada raro, y sin embargo descubres que los sentidos te engañan, es porque así es. Es más, si no fuera por ese engaño, no tendríamos cine, magia, ni arte.El cine, por ejemplo, aprovecha una condición natural del ojo para crear la ilusión de movimiento. "El cine se fundamenta en el principio de permanencia de la imagen en la retina. Fue descubierto por Peter Mark Roget, un físico que quedó ciego por tantos experimentos que realizó. Él se dio cuenta de que al pasar varias imágenes en secuencia a una velocidad de 24 a 36 imágenes por segundo, el ojo deja de ver cada imagen por separado y ve movimiento. Una pura ilusión", explica el experto.

EL DISCURSO DE RENE DESCARTES

El Discurso del método consta de un breve prefacio y seis partes. La primera parte se ocupa de la ciencia de su tiempo; hay que observar que, pese a ser una obra filosófica, no carece de elementos autobiográficos, y precisamente en esta primera parte Descartes constata la decepción que le causaron, en general, sus estudios en el colegio de los jesuitas de La Fleche, a excepción de las enseñanzas matemáticas.Para Descartes, ninguna de las materias que se estudiaban en su tiempo se interesaba en la búsqueda de la verdad. O eran un pasatiempo placentero, como la literatura o la retórica, o bien tenían un fin práctico, como las disciplinas técnicas. Y las diversas filosofías, contradiciéndose unas a otras, mostraban no haber llegado a su objetivo. Sólo las matemáticas, gracias al rigor de su método, presentaban absoluta certeza.La matemáticas, sin embargo, no se aplicaban a la investigación de lo real. Y esta consideración es la que determina su proyecto filosófico, que no es otro que evitar las especulaciones sin sentido y los razonamientos sin fundamento; en lugar de ello, es preciso encauzar la razón por los deseados caminos del rigor y del buen hacer metodológicos que caracterizan a las matemáticas, disciplina a la que el propio Descartes realizó aportaciones decisivas. De este modo esta primera parte es a un tiempo una autobiografía intelectual y una revisión, con conclusiones deprimentes, de la ciencia de su tiempo.La segunda parte (escrita probablemente en un principio como introducción a La geometría) quiere poner remedio a esta situación de las ciencias proporcionándoles una metodología, un fundamento firme, unos cimientos indiscutibles para cualquier mente racional. Su método será la duda, pero su objetivo será muy diferente del de la duda escéptica. Si el escéptico duda para permanecer en la duda, Descartes dudará (o fingirá dudar) para alcanzar justamente lo contrario: la certeza, la ausencia de posible error, el fundamento seguro. Es esta duda metódica radical la que le llevará al establecimiento de un nuevo método simple y claro.La primera de las cuatro reglas de su método está en íntima relación con esa "duda metódica": no admitir como verdadera cosa alguna sin conocer con evidencia que lo es, evitando la precipitación; es preciso partir de principios racionalmente evidentes, es decir, claros y perfectamente inteligibles.

Las tres reglas siguientes formulan el cauteloso procedimiento que lleva al conocimiento cierto: dividir los problemas en sus elementos primarios, los cuales se revelarán como verdaderos o falsos (análisis); reunir y organizar ordenadamente los conocimientos elementales así obtenidos para ir ascendiendo poco a poco, como por grados, hasta el conocimiento de los compuestos (síntesis); enumerar y revisar todas las verdades conocidas para estar seguro de no omitir nada y comprobar si se relacionan las unas con las otras (enumeración y prueba).

La tercera parte del Discurso del método contiene las denominadas máximas de la moral provisional. Ello no contradice para Descartes la regla de la duda metódica; ocurre simplemente que, mientras no se alcance la verdad, es necesario establecer normas provisionales para dirigir nuestros actos. Estas normas incluyen obedecer siempre las leyes y costumbres del país; permanecer fiel a las opiniones aceptadas como verdaderas, mientras no se demuestren como falsas, evitando así las incertidumbres en la investigación; aceptar las verdades halladas y los hechos inevitables, adaptándose a ellos en lugar de pretender que se adapten a nosotros; y, por fin, aplicar nuestras vidas al cultivo de nuestra razón y adelantar todo lo posible en el conocimiento de la verdad según el método expuesto anteriormente.

Según algunos autores, esta exposición de una moral de respeto de las situaciones existentes que constituye la tercera parte habría sido redactada directamente para obtener el privilegio para la impresión y tranquilizar a los censores. En todo caso, en ella se encuentra lo básico de la aportación cartesiana en el dominio de la ética, bien poco relevante por cierto y tachada a menudo de conservadora y neoestoica.

En la cuarta parte hallamos lo más interesante y conocido del Discurso del método: el encuentro con la certeza, con la primera afirmación indubitable. La proyección de la duda sobre la forma en que percibimos el mundo, sobre la fiabilidad de los sentidos (vemos doblarse una vara al introducirla en el agua), sobre la misma existencia de este mundo exterior (imposibilidad de distinguir la vigilia del sueño) e incluso sobre las mismas verdades racionales (mediante la hipótesis de un genio maligno que deliberadamente nos engaña) es la que llevará a la primera certeza, a la roca firme sobre la que levantar el edificio del conocimiento humano.

Descartes nota que, en efecto, podemos dudar de todo, pero no podemos dudar de que dudamos, y, como dudar es pensar, no podemos dudar de que pensamos. El pensamiento es nuestra primera certidumbre, y nos lleva a la certidumbre de nuestra existencia: "Pienso, luego existo". El hombre existe al menos como cosa pensante, como res cogitans. La existencia del pensamiento es un concepto claro y distinto, una verdad evidente que sirve como punto de partida.

Cuando, tratando de llegar a una certeza, dudamos, estamos intentando superar un estado imperfecto y alcanzar otro perfecto que aún no poseemos. Pero la idea de perfección (sin la cual el hombre no podría tener idea de su imperfección en cuanto sujeto que duda, que se equivoca) no puede venir del pensamiento, que es imperfecto, sino de un ser perfecto: Dios. Dios es el ser perfecto que ha puesto en nuestro pensamiento la idea de perfección. Se trata de la versión cartesiana del argumento ontológico de San Anselmo de Canterbury: la idea que tenemos de Dios encierra ya en sí misma su existencia, puesto que no podría poseer la suma perfección si le faltase alguna cualidad; si le faltase la cualidad de existir, ya no sería perfecto.

De nuestra propia existencia y de la existencia de Dios se desprende que el mundo exterior, diferente de nosotros, también existe. Si el mundo no existiese, Dios nos estaría engañando, haciéndonos aparecer como existente un mundo que no existe; pero Dios, siendo como es perfecto, no puede engañar: el engaño y la falsedad son imperfecciones, y no pueden ser atributos de un ente supremo perfectísimo. Por lo tanto, concluye Descartes, el mundo exterior existe y podemos confiar (aunque críticamente) en el testimonio de los sentidos

En la quinta parte, Descartes expone algunas aplicaciones de su método científico a los estudios físicos. La creación, el universo, está gobernada por leyes mecánicas que permiten dar cuenta de todos los fenómenos materiales. Descartes concibe el cuerpo humano como un mecanismo, y desarrolla aquí su explicación mecánica del movimiento del corazón, así como su concepción de los otros seres vivientes como “animales-máquina”.

La sexta y última parte nos narra las incidencias en la elaboración de la misma obra, explicando las razones por las que retrasó tres años su publicación (temor a provocar escándalo, como Galileo, y a ser turbado con eventuales polémicas) y las razones que le inducen finalmente a publicarlo: mostrar honestamente el resultado de sus estudios y dar a otros la posibilidad de continuarlos.

Respecto a Galileo, se adhiere a las tesis contrarias al geocentrismo, y, sobre la ciencia, destaca la función práctica, de dominio de la naturaleza, que puede tener: el fin del conocimiento es la felicidad y no la mera contemplación; la medicina ejercerá una función muy importante, puesto que la salud del cuerpo es la primera condición de toda actividad espiritual. Encontramos también en esta sexta parte, escrita quizás como prefacio a La dióptrica y a Los meteoros, consideraciones sobre el trabajo científico como una actividad de cooperación a gran escala y reflexiones sobre la ciencia como una obra colectiva de larga duración, para la cual es indispensable la constitución de una verdadera comunidad de investigadores.

Se ha afirmado repetidamente que el Discurso del método de Descartes es una de las obras que inauguran la filosofía y la ciencia modernas. Entre sus virtudes sobresale la lucidez y simplicidad de su argumentación, que favorecería (junto al hecho de estar redactada en francés) la divulgación de las nuevas directrices de la filosofía racionalista. Este racionalismo, que culminará en Spinoza, está sin embargo todavía atemperado en la obra de Descartes por el dualismo entre materia y pensamiento y por un espiritualismo en el que perduran diversos aspectos del pensamiento religioso, en especial de San Agustín.

No hay comentarios:

Publicar un comentario